view 1330

コンサルティング業界の訴訟の実状をITコンサルが探ってみた| コンサルのホンネ

訴訟の実状から見るコンサルティング業界の特異なビジネス

現役コンサルが徒然なるままに綴るコラム「コンサルのホンネ」では、ハードワークの合間に思いついたことを思いつくままに語ります。 第14回のテーマは「コンサルティング業界の訴訟の実状をITコンサルが探ってみた」。ホッと一息つくも良し、同じテーマで考察してみるも良し、お気軽にお読みください。

NHKと日本IBM間の訴訟に関するコラム執筆後、「日本国内のコンサルティング業界関連の訴訟事例ってどれくらいあるのだろうか?」という素朴な疑問が脳裏に浮かんできました。

そこで今回のコラムは、訴訟事例をリサーチするとともに、リサーチ結果を踏まえた筆者見解の発信となります!

目次

リサーチ方針

リサーチ対象のコンサルティングファーム

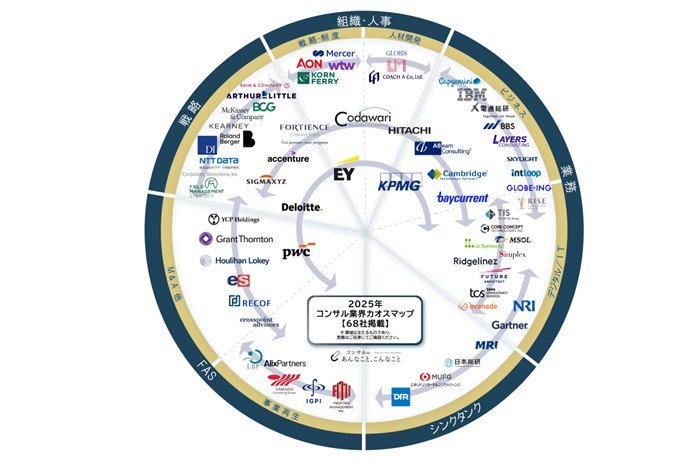

当メディアではおなじみの「コンサルファームの業界地図2024年版 | コンサル業界カオスマップ」掲載企業を対象としました。

リサーチ対象期間

裁判は長期戦というのが常のようですので、訴訟日が2000年以降を対象としました。(1990年以降、企業のリストラや経営再建の支援需要でコンサルティングというキーワードが世の中に出始めましたが、2000年初頭で外資コンサルティングファームのプレゼンスが確立したと考えています。)

リサーチ開始後の追加方針(特定キーワードでのリサーチ)

詳細は後述の通り、リサーチ開始後、裁判事例に偏りがあったため、特定の企業名でインターネットリサーチや最高裁判所の裁判例データベース(裁判例検索)*を活用。

*判決済みの裁判のみが対象ではあるものの、「最高裁判所/高等裁判所/下級裁判所/行政事件/労働事件/知的財産」と幅広く検索が可能

ITコンサルティング領域の訴訟事例

審理中含む裁判事例は40件程度の中で、7割以上がITコンサルティング領域でした。

【特徴】

裁判の流れ

クライアント企業がコンサルティングファームを提訴するケースで裁判が始まり、コンサルティングファーム側が反訴するケースが多くみられる。

システム領域

基幹系システムから、個別業務システムまで様々

訴訟金額

数億~100億超とバラつきあり

但し、開発規模が大きくなりがちな基幹系システム関連は訴訟額が大きくなる傾向(例:日本通運がアクセンチュアを提訴した事例は124億円)

主な訴訟争点

・プロジェクト管理責任(進捗管理、変更管理、設計・開発方針)

・要件定義不備(要件変更の過多含む)

・技術的説明義務違反(システム選定不備)

・成果物定義不足

判決に至るポイント

クライアント企業側、コンサルティングファーム側がそれぞれの役割を適切に全うしていたか、が判決に至るポイントになっています。例えば、「クライアント企業側は適切なタイミングに適切な量や質の情報をコンサルティングファーム側に提供していたか」、「コンサルティングファーム側はプロジェクト管理責任を全うしたか、アウトプットは契約に沿って適切に提示/納品していたか」といった点についてエビデンスを基に明らかにしていきます。

ITコンサルティング領域以外の訴訟事例

コンサルティング業務そのものに関する事例は見つからず、下記のような事例程度でした。

コンサルティングファームが別コンサルティングファームと関係者を提訴

・競合ファームへの営業情報漏洩

・競合ファームへの社員引抜き

労務関連で(元)社員がコンサルティングファームを提訴

・パワハラによる解雇

・ストーカー行為を理由とした解雇

事業会社が助成関連で国と共にコンサルティングファームを提訴

・持続化給付金や家賃支援給付金の除外

ITコンサル領域以外ではコンサルティングファームの裁判事例が少ない理由

助言や提案を行う通常のコンサルティング業務は、「クライアントの代わりにその業務を実施し、コンサルタント側はあくまでも役務の提供」という前提の、準委任契約に基づいているわけで、役務の提供について不備(サボったり)があれば責任は生じますが、役務の結果アウトプットされるものについては、役務を使う側(クライアント側)の責任となります。

この様に契約上、ITコンサル領域以外については争うことが少ないものと推察されます。クライアント側は、なるべく小刻みな期間の契約をし、パフォーマンスが想定以下だった場合は契約の延長をしないという選択を取ることが考えられます。

一方、IT領域については、戦略策定などの上流フェーズや、開発案件でも初期調査段階などでは準委任契約が用いられることが多いですが、開発段階になると、請負契約に切り替えることがほとんどです。請負契約には予定通りに完成させる義務が生じるので、進捗が芳しくない場合に争いに発展してしまうケースが出てくることになります。

訴訟から学ぶ、コンサルタントのリスク対策

ITコンサルティング関連の裁判事例が多いものの、訴訟リスクを軽減するためには、適切な契約を締結し、契約内容や責任範囲を明確にすること、契約内容や責任範囲を全うすることだとわかります(当たり前すぎかもしれませんが)。

・契約書の精査 – 免責条項の範囲を確認し、不利な条項がないかチェックする。

・変更管理の強化 – プロジェクトの進行中に要件が変わる場合、それをどのように扱うか契約で明文化する。

・責任範囲 – 契約内容を適切に全うする。

・適切な情報開示 – プロジェクトのリスクを事前に明示し、クライアントと合意を形成する。

・社内のリスク管理体制の強化 – コンサルティング業務の品質を維持し、トラブルを未然に防ぐ仕組みを構築する。

今後、コンサルティング業界が成長を続ける中で、訴訟リスク管理の重要性はITコンサルティングを中心にますます高まるものと考えられます。

コンサルティングファームは適切な契約の策定やリスクマネジメントを徹底することで、トラブルを未然に防ぐことがより求められると考えます。コンサルティングファームに在籍の皆さんが、自社のリスク管理を再考するきっかけになれば幸いです。

[v304]

執筆者

- コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社 コンサルティングカンパニー

- SIer・ITコンサルファームでのキャリアを積む。大規模システム刷新プロジェクトにおける業務要求定義からシステム導入運用まで幅広いフェーズや大企業でのDXにおけるPgMOのリーディングや実務をこなす。業務・IT双方へ精通し、関係者との迅速な関係構築のうえ、両面からの業務改革支援に強みを持つ。

執筆者

- コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社 コンサルティングカンパニー

- SIer・ITコンサルファームでのキャリアを積む。大規模システム刷新プロジェクトにおける業務要求定義からシステム導入運用まで幅広いフェーズや大企業でのDXにおけるPgMOのリーディングや実務をこなす。業務・IT双方へ精通し、関係者との迅速な関係構築のうえ、両面からの業務改革支援に強みを持つ。