view 5913

ガートナー社が発行するハイプ・サイクルとは何か?何の役に立つか?どう見るべきか?(2024年版)

テクノロジの盛衰を見極める:ハイプ・サイクルの見方とは

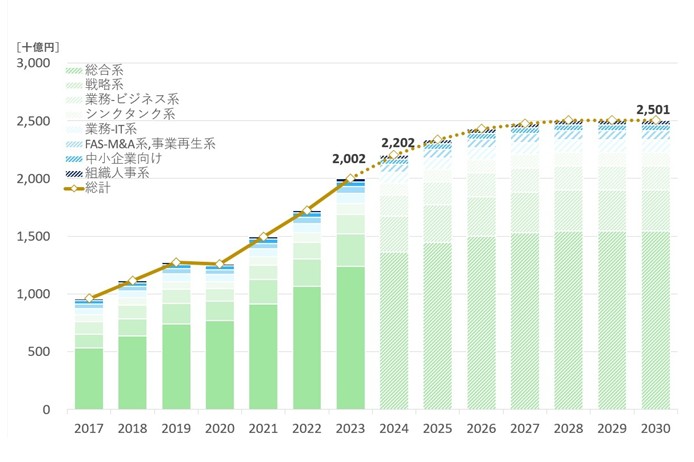

昨今のDX過熱の中、経営コンサルティングや業務コンサルティング等でさまざまな企業様へ支援実行する中でIT動向を調査することがあります。調査ソースの1つとして、Gartner社が発行するハイプ・サイクルを活用することも多いです。IT関連のコンサルティングに携わる中で一度は見た、という方も多いのではないでしょうか。

このハイプ・サイクル、Gartner社の企業サイトを確認すると、一種類ではなくいろんな種類が存在することが分かります。そもそもハイプ・サイクルとは何か、どのようなことに留意してどう見ればいいのかを知りたい方向けの参考情報になります。

あわせて、2024年版のハイプ・サイクルの種類も紹介します。

目次

そもそもハイプ・サイクルとは?

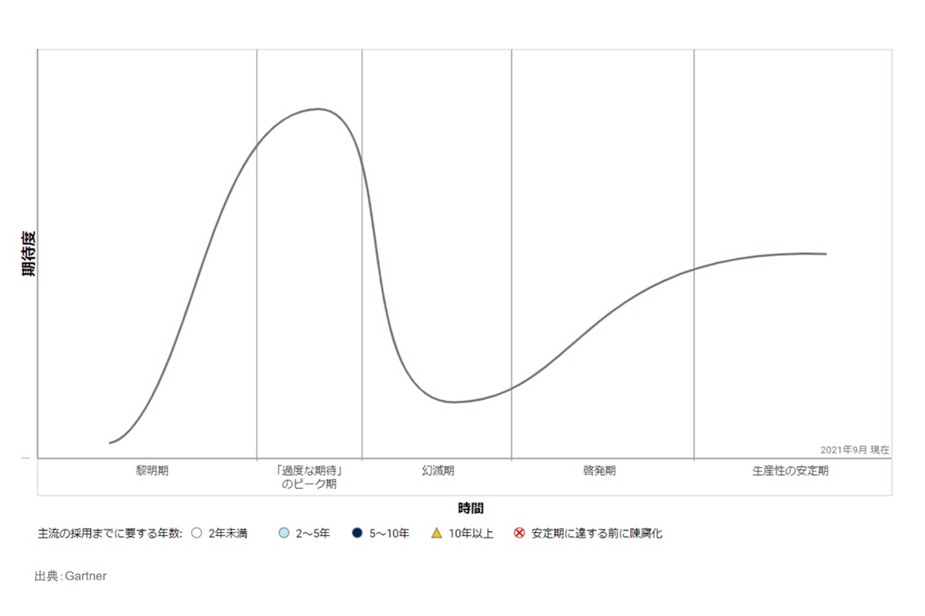

ハイプ・サイクルは、ガートナー(Gartner)社がさまざまなテクノロジの成熟度や今後の動向を分析し、将来の予測を示した図、およびそのサイクルを指します。縦軸にイノベーションへの期待度、横軸に時間を配置し、各技術の成熟度・採用度が現在どの段階にあるかを示します。企業はこの情報を活用し、テクノロジーを導入する際のメリットやリスク、自社の能力を踏まえた投資判断のヒントを得ることができます。

Gatner社の企業サイト によると、ハイプ・サイクルは全世界で毎年発行されていて、その数は毎年100以上にのぼるそうです。1999年には“e-business Hype Cycle”というハイプ・サイクルが発行され歴史は20年以上と長いことが分かります(2025年2月28日閲覧時点)。

ガートナー・ジャパンが発表するハイプ・サイクルの種類

ガートナー・ジャパン社の企業サイトでは、数あるハイプ・サイクルの中から一部を確認することができます。

「2024年レポート一覧 (2024年11月27日時点)」には、5種類20本のハイプ・サイクルが紹介されています。

- I&O*/未来志向型テクノロジ (9)

- セキュリティ/リスク・マネジメント (3)

- アプリ/SWエンジニア (6)

- ソーシング/調達/ベンダー管理 (1)

- CIO/エグゼクティブ (1)

* I&Oは「インフラストラクチャ(infrastructure)&オペレーション(operation)」の略称。2022年までは、インフラとオペレーションのハイプ・サイクルを個別に発表していましたが、統合されたようです。

各ハイプ・サイクル名から推測する限り、日本などリージョンや特定の国・地域にフォーカスした内容のハイプ・サイクルは20本中13本と思われます。

ハイプ・サイクル一覧 2024年レポート一覧 (2024年11月27日時点)

| カテゴリ | 記事タイトル *調整後 |

|---|---|

| I&O/未来志向型テクノロジ | スマート・シティ・テクノロジ/ソリューションのハイプ・サイクル |

| 生成AIのハイプ・サイクル | |

| ITSMのハイプ・サイクル | |

| エンタプライズ・アーキテクチャのハイプ・サイクル | |

| 日本における次世代型スマート社会のハイプ・サイクル | |

| 日本におけるデジタル・ワークプレース・イノベーションのハイプ・サイクル | |

| 日本における未来志向型インフラ・テクノロジのハイプ・サイクル | |

| 日本におけるITオペレーションのハイプ・サイクル | |

| 日本におけるクラウド・プラットフォームのハイプ・サイクル | |

| アプリ/SWエンジニア | アプリケーション・アーキテクチャ/統合のハイプ・サイクル |

| APIのハイプ・サイクル | |

| 人工知能のハイプ・サイクル | |

| 日本におけるCRM/CXのハイプ・サイクル | |

| 日本におけるデータとアナリティクスのハイプ・サイクル | |

| 日本におけるデジタル・ワークプレースと従業員エンゲージメントのハイプ・サイクル | |

| ソーシング/調達/ベンダー管理 | 日本におけるソーシングとITサービスのハイプ・サイクル |

| CIO/エグゼクティブ | 日本における未来志向型インフラ・テクノロジのハイプ・サイクル |

ガートナー・ジャパンが発表するハイプ・サイクルの内容

ハイプ・サイクルの内容を確認するには、Gartner社/ガートナー・ジャパン社と契約を結ぶ必要があります(ガートナー・ジャパン社:ジャパン・コア・リサーチ・アドバンス契約)。

ただし、いくつかのハイプ・サイクルについては、上記契約がなくともプレス・リリースから内容を確認することができます(2024年発行分では6つを確認)。

| カテゴリ | 記事タイトル |

|---|---|

| I&O/未来志向型テクノロジ | 生成AIのハイプ・サイクル:2024年 |

| 日本におけるデジタル・ワークプレース・イノベーションのハイプ・サイクル:2024年 | |

| 日本におけるITオペレーションのハイプ・サイクル:2024年 | |

| 日本におけるクラウド・プラットフォームのハイプ・サイクル:2024年 | |

|

セキュリティ/リスク・マネジメント |

日本におけるセキュリティ (リスク管理、アプリ/データ、プライバシー) のハイプ・サイクル:2024年 |

| CIO/エグゼクティブ | 日本における未来志向型インフラ・テクノロジのハイプ・サイクル:2024年 |

ハイプ・サイクルの見方

ガートナー・ジャパン社の企業サイトによると、ハイプ・サイクルは、テクノロジの登場タイミングと市場期待値から5つのフェーズに分割されます。

(1)黎明期

飛躍的な技術革新、公開デモンストレーション、製品発表、その他の出来事によって、任意のテクノロジやイノベーションに対して、メディアや業界の関心に火が付きます。

ガートナー ハイプ・サイクル | ガートナー (gartner.co.jp)

- “海の物とも山の物ともつかぬ段階”です。

- 実際にハイプ・サイクルの内容を見るとわかりますが、“何それ?”と思うテクノロジが多くあります。例えば、「日本における未来志向型インフラ・テクノロジのハイプ・サイクル:2021年」では、“双方向ブレイン・マシン・インタフェース”、“衛星コンステレーション”、“新しいビジネス・アーキテクチャ”というテクノロジが挙げられています。

- 企業様へのコンサルティングを実践する筆者としては“新しいビジネス・アーキテクチャ”が何ものかが気になるところです。

(2)「過度な期待」のピーク期

イノベーションが、その時点で有する現実的な能力以上に熱狂と期待を集める時期。時には、そのイノベーションを取り巻く経済バブルが形成されることもあります。

ガートナー ハイプ・サイクル | ガートナー (gartner.co.jp)

- “市場が浮足立った段階”です。

- 各種メディアはこぞって市場を盛り上げるために、必要以上に不安や心配ごと、問題や課題などを連想させて周りを急き立てることが多いと思われます。一方で、まだまだテクノロジの全容が明らかでなく事例も少ないケースが多いことから、テクノロジへの投資判断には一番注意が必要な時期と考えます。

- ハイプの意味をいくつかのオンライン英和辞書で検索すると「誇大宣伝・誇大広告」といった意味になります。日常生活では「ワクワク、ドキドキ、テンションが上がる、興奮する」といった意味合いで使われることが多いようです。

- つまり、ハイプ・サイクルは、平易に表すと「ドキドキ・ワクワクするサイクル」ということであり、当段階を映画鑑賞で例えるならば、映画公開前に各種メディアが発信するCM・広告を見て「映画館に足を運んで観てみたい!」といったドキドキ感と言ったところでしょうか。

(3)幻滅期

イノベーションに対する当初の過剰な興奮が収まると、それを打ち消すように、パフォーマンスの問題、予想を下回る採用ペース、財務的な投資効果の遅れなどの理由から幻滅感が広がります。

ガートナー ハイプ・サイクル | ガートナー (gartner.co.jp)

- “テクノロジが市場ニーズに合わせる段階”です。

- “市場がテクノロジに合わせようとする”黎明期・「過度な期待」のピーク期から、このままでは無駄な投資になるとわかり始め、テクノロジ側が市場ニーズに歩み寄る段階になります。このため、“幻滅”というとマイナス・イメージから、そのテクノロジが使い物にならないと判断するのは時期尚早と解釈します。(筆者においては、ハイプ・サイクルの存在を知った当初、このフェーズにあるテクノロジは時代遅れで採用メリットないのではないか、と偏った考えでした)

- 同じハイプ・サイクルを複数年確認していくと、テクノロジが幻滅期に突入する中で、派生テクノロジが黎明期・「過度な期待」のピーク期に新登場するケースがあります。これは市場ニーズに合わせて進化したテクノロジの現れと解釈できます。

- 例えば、「日本における未来志向型インフラ・テクノロジのハイプ・サイクル」2019-2021年の3年分では、“AI”が幻滅期にある中、“汎用人工知能(Artificial General Intelligence、強いAI)”、“エッジAI”などが黎明期に登場します。

(4)啓発期

一部の早期採用企業が当初の障害を克服し、イノベーションにメリットを見いだし始めます。早期採用企業の経験から学ぶことで、企業はそのイノベーションがどこで、どのように多大な価値をもたらすか (もたらさないか) について理解を深めるようになります。

ガートナー ハイプ・サイクル | ガートナー (gartner.co.jp)

- “投資判断のハードルが下がり、より具体的に投資要否を判断可能な段階”です。

- また、ハイプ・サイクルでは、各テクノロジが安定的に市場に投入するまでの期間についても予測しており、その年数はアイコンで表示されています。

✔10年以上

✔5~10年

✔2~5年

✔2年未満

✔安定期に達する前に陳腐化

ハイプ・サイクルを確認する際の留意点

ITコンサルタントとしてハイプ・サイクルを確認する中で気づいたポイントをまとめました。

(1)プレス・リリースで確認可能なハイプ・サイクルには限りがある

「3.ガートナー・ジャパン社の企業サイトで確認可能なハイプ・サイクルの内容」で少し触れた通り、プレス・リリースからハイプ・サイクルの内容を確認可能です。但し、確認できる内容には限りがあり、毎年プレス・リリースされるハイプ・サイクルもありますが、単年の発行だけのハイプ・サイクルもあります。

(2)ハイプ・サイクルの呼び名やカテゴリ

ハイプ・サイクルの名称やそのカテゴリがハイプ・サイクルの発行年で異なることがあるようです。例えば、「ブロックチェーン・テクノロジのハイプ・サイクル:2020年(カテゴリ:インフラ/オペレーション)」、「ブロックチェーンのハイプ・サイクル:2021年(カテゴリ:アプリ/SWエンジ)」は同じハイプ・サイクルと推測されますが、カテゴリやハイプ・サイクル名称が異なります。

ハイプ・サイクルは未来予想であり、年を追うごとにより情報量が蓄積され、情報の質も高まるため、適切にカテゴリを見直すことは自然なことだと考えます。

(3)テクノロジの名称

こちらも一つの呼び方とは限らないようです。分かりやすい例だと、IoT(Internet of Things)。「日本における未来志向型インフラ・テクノロジのハイプ・サイクル 2019-2021年」では、IoTそのものは“モノのインターネット”で表記されていますが、派生テクノロジである“IoTエッジ・アナリシス”や“IoTセキュリティ”では“IoT”で表現されています。

(4)サイクル通りに登場するとは限らない

テクノロジはハイプ・サイクルの始まりから終わりまで順序良く登場するとは限らないようです。また、サイクルの途中に突如として初登場する場合もあるようです。「日本における未来志向型インフラ・テクノロジのハイプ・サイクル」をみると以下のテクノロジが当てはまります。

- “AIプラットフォーム”

2020年に初登場(黎明期)、2021年には登場しない - “ブロックチェーンによるトークン化”

2020年に初登場(「過度な期待」のピーク期)、2021年には登場しない、

(5)フェーズの呼び方に惑わされない活用をする

先述の通りフェーズ名は「黎明期、ピーク期、幻滅期、啓発期、安定期」という呼び方で定義されています。

ハイプ・サイクルの活用は、イノベーションの採用や撤退の判断が早すぎる、または遅すぎるといった失敗を回避し、最適なタイミングを見極める上で役立ちます。最適なタイミングを決定するためには、「ハイプ・サイクル上のイノベーションの位置」「自社にとってのイノベーションの潜在的価値」「自社のリスク許容度」の3つの変数のバランスを考慮することが重要です。

また、イノベーション採用戦略に優先順位を付けるためにハイプ・サイクルを活用する際には、幻滅期の前後に焦点をを当てます。幻滅期前の技術については、「採用する価値はあるか」を問い、幻滅期後については「現在未採用の技術とその対応策は何か」について、ディスカッションを行うことが推奨されます。

ピーク時期だから急いで投資すべし、幻滅期に突入したから投資価値無し、といった単純な判断ではなく、テクノロジの動向、企業の経営戦略、投資スタンスを踏まえた投資判断が必要だといえます。

終わりに

ハイプ・サイクルは種類が多く、内容を確認可能なものもある程度あり、確認できたとしてもなじみのないテクノロジ・キーワードも多く見受けられます。情報の海に流されないよう意識して確認することをおススメします。

[v173]

執筆者

- コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社 コンサルティングカンパニー

- SIer・ITコンサルファームでのキャリアを積む。大規模システム刷新プロジェクトにおける業務要求定義からシステム導入運用まで幅広いフェーズや大企業でのDXにおけるPgMOのリーディングや実務をこなす。業務・IT双方へ精通し、関係者との迅速な関係構築のうえ、両面からの業務改革支援に強みを持つ。

執筆者

- コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社 コンサルティングカンパニー

- SIer・ITコンサルファームでのキャリアを積む。大規模システム刷新プロジェクトにおける業務要求定義からシステム導入運用まで幅広いフェーズや大企業でのDXにおけるPgMOのリーディングや実務をこなす。業務・IT双方へ精通し、関係者との迅速な関係構築のうえ、両面からの業務改革支援に強みを持つ。